バイク用に制作しましたが、自動車でも似たような感じでスパイクタイヤは作れそうです。

しかし、現在スパイクタイヤの公道での使用は違法となっています。

スパイクタイヤの法的規制

自動車のスパイクタイヤの使用は違法となります。

自動車の場合は、身障者用か競技用しか使い道はありません。

バイクでのスパイクタイヤの使用も同様に違法です。

ただし!スパイクタイヤは原付での使用は可能です。

原付は正式には原動機付き『自転車』のため、自動車の規制対象に入りません。

同様に、自転車でのスパイクタイヤの使用も規制はありません。

原付は最強なのです!!

原付も50ccと、それ以上で法的な扱いが変わります。

50cc以上の原付二種は速度制限なし、二段階右折不要!

なので、原付でも特に原付二種は最強なのです!

自転車用スパイクタイヤ

自転車用スパイクタイヤは市販されています。

個人的にも、マウンテンバイクにスパイクタイヤを装着し冬乗り回していました。

使用していたスパイクタイヤはシュワルベのアイススパイカー。

じつは自転車で年越し宗谷岬に参加しようと準備をしていたのですが、時間が取れず行けず仕舞いに終わったのです。

冬の自転車での長距離ツーリングはかなりの期間が必要で1週間以上の空き日が必要です。

かなり過酷な旅になるので、筋トレをしたり万端な準備を行なっていたのですが、、、

ちなみに、最近の年越し宗谷岬の自転車での参加者はマウンテンバイクよりも、シクロクロスでの参加者が多いです。

タイヤの小さいミニベロでの参加者もいました。

バイク用スパイクタイヤの入手方法

スパイクタイヤの原付での使用は法的に問題が無いものの、バイク用のスパイクタイヤはほとんど販売されていません。

唯一手軽に購入できるのはBONSUNボンスン(ボンサン?)というメーカーのスパイクタイヤ。

ボンスンの17インチタイヤは幅によってスパイクピンの数が違います。

17インチは2.25と2.50があって、細い方2.25の方がスパイクピンの数が多いです。

2.25-17ピン数:96

2.50-17ピン数:80

太い方が雪道向きで、細い方が凍結路面向きですね。

ボンスンのスパイクタイヤの価格は6000円前後。

ボンスンのスパイクタイヤは17インチ用の他に14インチと10インチ用があります。

スクーターなどにもスパイクタイヤが装着できますね。

ボンスンのスパイクタイヤはピンの数がかなり少ない。

打ち方も独特で、スパイクピンはほぼタイヤ表面とツライチ。

ボンスンのスパイクタイヤの使う場面は、基本路面が出ていてたまに凍結路がある路面用。

昼間はプラスの気温になるけど、朝晩だけ凍結するという地域で最適なタイヤです。

北海道等の積雪が多い地域で使うには心許ない、、、

なので冬道をしっかりと走行できるスパイクタイヤは作るしかないのです。

バイク用のスタッドレスタイヤもある

最近はバイク用のスパイクピンの無いスタッドレスタイヤも多種多様に販売されています。

参考までに、ハンターカブ用に17インチタイヤのライナップを調べて、下の方にスタッドレスタイヤの一覧を掲載しています。

積雪地域でのスタッドレスのオススメはIRCのSN12!

冬道のスペシャリスト 北海道の郵便配達カブのタイヤは?

北海道では冬でも郵便配達はカブです。

郵便配達のカブは、スタッドレスタイヤの上にタイヤチェーンが主流。

チェーンはタイヤに対して垂直なタイプ(梯子型)とクロスしてるタイプ(亀甲型)が存在しますが、郵便局はクロスタイプのタイヤチェーンを使用しています。

クロスタイプの方が車体の安定感は劣るものの、ガッツリ冬道での駆動力が高い。

メーカーはミズノチェン

郵便配達で使われる、タフなタイヤチェーンはミズノチェン製。

通販などで購入可能です。

調べたところ、楽天で取り扱ってるショップあります。

ハンターカブ用の17インチ用だとタイヤ幅の他にノーマルタイヤ用とスノータイヤ用があり、サイズによって梯子型と亀甲型が選べます。

タイヤチェーンの装着にはフェンダーとの間に2cmのクリアランスが必要になります。

ハンターカブの純正フロントフェンダーだとキツイかも。

街乗りならこの装備が最強

それで問題なく毎日配達を行なっているのですから、この装備で十分かと思われます。

スノータイヤとタイヤチェーンが最も得意とする条件があるのです。

移動距離が極めて短い。

そして、それほど速度を出さない。

スノータイヤ&タイヤチェーン装備は、郵便配達に特化した装備だと思います。

ロングツーリングでずっとチェーン走行はなかなかキツイのではないかと思います。

チェーンなので、そこそこ振動もあると思います。

そうなると、長距離走行の場合はやはりスパイクタイヤが良いかと思います。

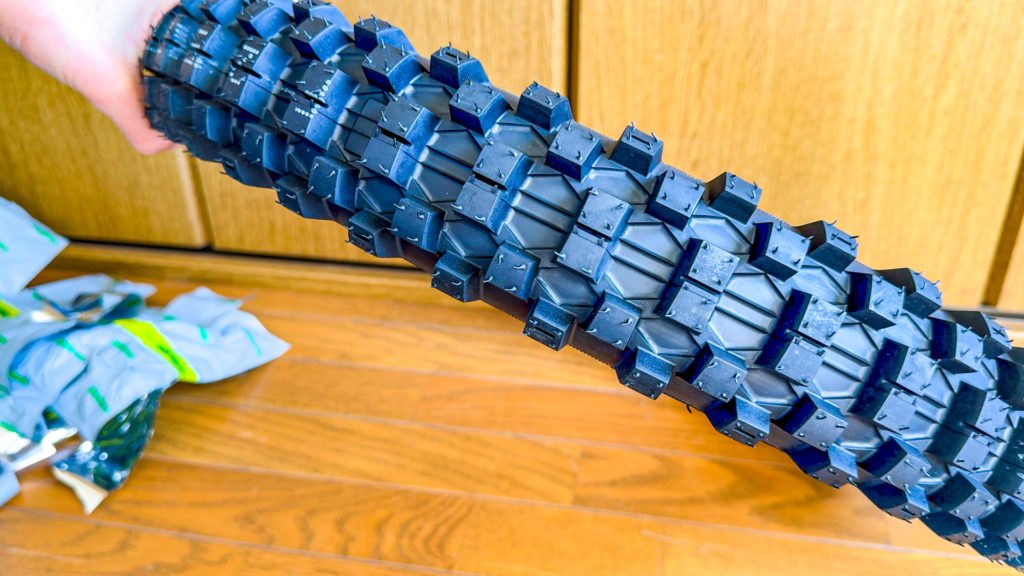

スパイクタイヤの製作方法

タイヤの厚みがないとスパイクが打ち込めません。

スパイクタイヤ製作のベースタイヤにはオフロード走行用のブロックタイヤが選ばれます。

色々ある中で今回は以下のタイヤを購入しました。

タイヤ ティムソンTS808

リヤ用のものを2本購入。

ブロックがそこそこの高さがあって、ブロックがない場所との高低差が高い。

そして、ブッロクのない部分の範囲も広い。

このブロックの形状が、雪道で有利かと思います。

ブロックの表面が広いと、雪の上でスパイクが地面まで届かない場合があると思います。

ティムソン TS-808

スパイクタイヤの制作にあたって

ティムソンTS-808のブロックの頂点は1周48箇所。

それが6列あります。

一番外側の列はブロック一つ置きに謎の溝があります。

どのぐらいスパイクを打つかは一つの悩みどころ

スパイクピンの打ち方ですが、ちょうど一つ飛ばしでも一周できます。

一つ飛ばしで一周24個です。

フルピンのスパイクタイヤにしようとすると288個のスパイクピンが必要です。

スパイクタイヤでの走行路面による

アスファルトが出ている箇所が多い路面だと、ブロック一つ飛ばしの方が良い気もします。

完全に凍結路面が続くのであれば、スパイクピンは最大限に打った方が良いかと。

スパイクの多ければ氷上でその分力が分散され、スパイクピン1本が受ける力も減る。

その分抜けにくくはなりそうです。

冬道は車体を傾けて走らせれる状況はほとんどなく、常に接地する中央の4列のスパイクピンが重要です。

多くスパイクピンを打つのはキツイ

最初から全部スパイクを打てばいいだけの話なのですが、スパイク打つのが大変なのです、、、

スパイクタイヤの製作は思った以上に時間がかかります。

スパイクピンを打つのに慣れてきて、1時間半で1列の48個のペース。

手に負担がかかるので、長時間作業を続けていると手の皮が剥けてきたりします、、、

結構全力でスパイクピンを押し込んでいるので、結構疲れる。

休み休みの作業になります。

ちなみに、『年越し宗谷岬』向きなスパイクタイヤは?

宗谷岬への方向の道はその年によって路面状況が大きく違うのです。

そして稚内市への走行ルートによっても状況が全く違う。

また、その年によっても、状況が全く違います。

北海道では異常な事ですが、1月1日にプラス気温で雨が降っていた事もありました。

北海道の交通量の多い国道は優先的に除雪が入ります。

除雪回数も多く、路面は平坦。

その分、つるっつるのアイスバーンが多い。

市街地に入ると除雪が入る前に雪が踏み固められるため、凹凸が発生してきます。

市街地でも、特に信号の手前などは凍結が酷い。

北海道の海から遠い内陸側は気温が低く、降雪量も多い。

厚みのある雪の可能性が高く、ブロックの高いタイヤでないとスパイクピンが地面まで届かずキツイ場面があります。

スパイクピンの選定

スパイクピンには簡易タイプのネジみたいなピンも見かけます。

使った事が無いのでわからないのですが、これってタイヤ内側に突き抜ける事はないんでしょうかね??

スパイクピンもマカロニピンやら、カップピンやら多種多様。

まず、スパイクタイヤを思った時の最初の疑問。

そもそもスパイクピンって普通に購入できるのでしょうか?

どこで売ってるのでしょうか?

結局スパイクピン製作に当たって、スパイクピンの種類はAmazonで購入できたチップピンになりました。

そもそもマカロニピンやカップピンは探しても見当たりませんでした。

スパイクピンの特徴

マカロニピンはあまりバイク向きではなく、重量の重いトラック向き。

ワインカップピンは、使用しているうち表面が削れて一気に効きが落ちるとのこと。

無難に使えるのは中心に軸があるチップピン。

購入できる販売店は少ない

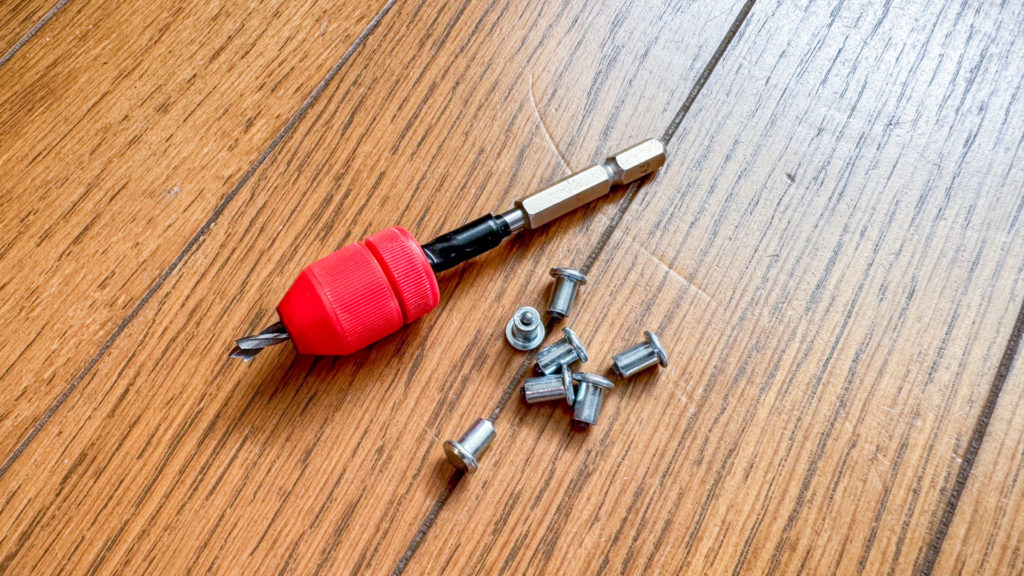

スパイクタイヤ製作に必要な工具

本来はスパイク打ち込むためのスパイクガンという工具があるのですが、まず入手が非常に困難です。

日本国内では販売されておらず、海外から個人輸入しか無いようです。

流通価格は6万円前後とそれほど安くもありません。

身近にあるものだけでスパイクタイヤを完成させたいと思います。

インパクトドライバー

穴あけから打ち込み作業共に必要。

100Vとバッテリータイプだと100Vタイプの方がいいと思います。

予備バッテリーがあって充電しながらの作業だと、バッテリータイプでも良いかも。

しっかりした製品の方がトルクがあっていいです。

普通のグルグル回るタイプの普通の電動ドリルでも良いかと思いますが、インパクトタイプであると有利。

長時間、高負荷の使用にどこまで耐えれるか。

発熱がすごく、休み休みの作業になると思います。

インパクトドライバー用チャック

六角軸のインパクトドライバーとチャックで作業を行うメリットは、チャックタイプは先端が分離できるので便利。

ピン刺したまま、インパクトドライバーを外せます。

基本的に外す必要はないのですがちょっとした時に便利。

チャック部分の消耗

スパイクピンを脱着するのに異常な回数、先端を締め付けます。

ドリルとして、これほどの回数締めたり緩めたりする事はあまりないと思います。

かなりの回数、しかもそこそこの強さで締め付けを繰り返すと、チャック部分にそれなりにガタがきます。

そして、チャックキーも削れてきます。

作業の後半になるとチャック締め付けのギザギザの部分が削れて、チャック締め付けの際にチャックキーをしっかり差し込まないと空回りするようになりました。

そういう意味でも、チャック自体が交換できるタイプにメリットがあるかと思います。

ドリルチャックは耐久性が高そうなマキタのものを使用しています。

小サイズで、スパイクピンを固定するのにちょうどよかったです。

木工用ドリル 穴あけ用

木工用ドリルは先端中央が尖っていて、プスッと差し込んでからグルグルさせるので穴を開ける時にズレない。

金属用ドリルは下穴を開けないと横にずりんって滑ってしまう。

そのため、金属用ドリルを使う前にハンダで下穴を開ける方法もあるっぽいです。

ドリルのサイズはピンの主軸よりも細めのものを。

ピンのサイズと同サイズだと抜けやすいそうです。

実際に使用したのはピンの軸5mmに対して4.5mmのドリルを使用。

最初4mmを使ったが流石に細すぎてピンを入れるのがキツかった。

ドリル穴の深さを一定にするためにストッパーを使用しましたが、途中で徐々にずれてきました。

逆側をビニールテープで巻きました。

水?

ドリルで開けた穴にスパイクピンを入れる際に潤滑剤として使用します。

滑りを良くするためと言って、シリコンや油分を使うのはアウトです。

ピンが抜けやすくなってしまいます、

自分の場合はたまたまあったアルコールスプレーを使用しました。

油分除去できるし、揮発が早い。

揮発するのが重要で、脱脂された、普通に水使うよりも入れ終わった後に、ゴムがグリップして抜けにくくなってくれそう。

ピンをサビさせるために塩水でもいいのかなとは考えました。

スパイクタイヤ製作にかかる費用

ショップで製作されたスパイクタイヤを購入すると1本3〜4万円程度で売られている感じです。

最初は高いと感じますが、実際にタイヤを作った後に考えると極めて妥当な金額です。

ピンを一本一本打つ労力はかなりのものです。

スパイクタイヤの制作費の実費はベースのタイヤ1本6000円とピンが300本で4000円程度。

スパイクタイヤのDIY自作での材料費としては1本1万円前後でしょう。

必要な工具を揃えればその分製作にかかる費用は増えます。

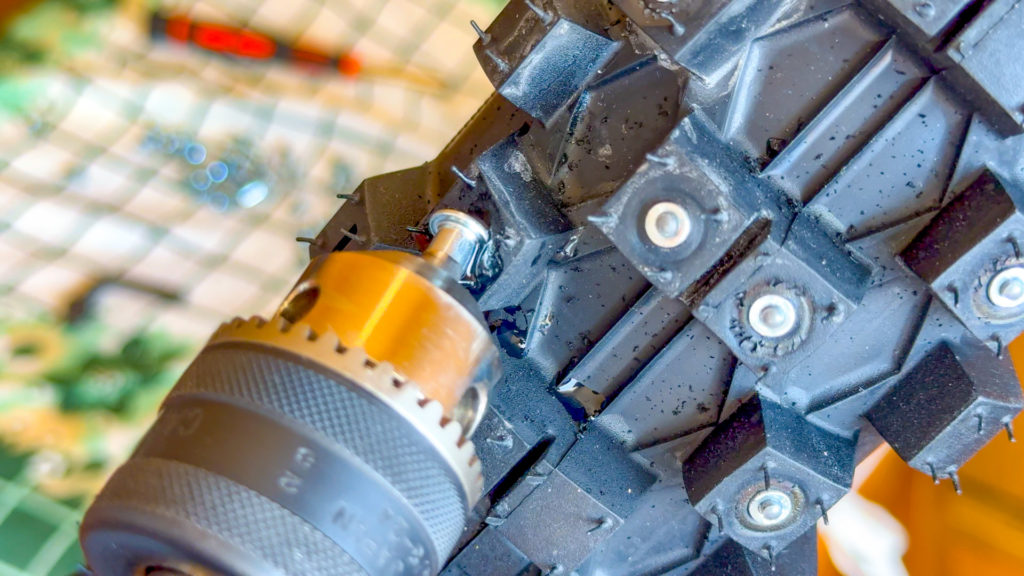

スパイクタイヤの製作工程

下穴あけ

タイヤのブロック部分の内部をどの程度の深さまで掘るかを考えました。

最初はピッタリの深さで穴を空けましたが、イマイチでした。

埋め込むスパイクピンの高さより少し深めに掘らないと、スパイクピンの土台が広がっているので押し込んでも浮いてきてしまうのです。

下穴の深さが足りていなくても、スパイクピンを埋める時にもガリガリ削れるのですが、しっかり下穴を作っておいた方が楽です。

穴を開ける位置と角度には注意が必要。

ブロックに対してど真ん中に開ける事は大切です。

余談ですが、インパクトドライバーで穴を開ける際に高速回転だと、少し大きく穴が開く傾向がありました。

スパイクピンの打ち込み

スパイクピンをチャックにセット

先端を押し込む

角度45度ぐらいで垂直に押し込む。

スパイクピンを斜めにしないと、スパイクピンの土台の広がりの部分が全く入りません。

4.5mmの穴に9mmの部分を押し込まなければなりません。

タイヤはゴムだから、押し込めばなんとかなるだろうと思っていましたが、タイヤのゴム常温だとかなりカッチカチです。

全く入りません。

スパイクピンをぐるぐる回していると摩擦熱でそこそこ柔らかくなります。

回転させながら穴に押し込みます。

先端を軸にぐるっと回しながら押し込むと入りやすい。

結構な力で押し込む必要があります。

土台が穴に入ったら下に押し込む

中に入った後は、スパイクピンを回転させながら、インパクトドライバーを前後左右に振りながら押し下げます。

かなりの力をかけて押し下げないと入っていきません。

基本的にインパクトドライバーは最高回転数で回します。

スパイクピンを高速回転させていると、タイヤのゴムが削れたり、発熱で多分溶けているのだと思います。

回転させながら押し込んでいくと、少しずつ奥に入っていきます。

ちょうどいい高さになったら、数秒スパイクピンを回転させます。

ちょっと摩擦熱で煙が出たりします。

固定したい位置で土台部分の膨らみの分、周囲を削って広げます。

そうしないと、いくら押し込んでも浮いてくる。

そして多分抜けやすい。

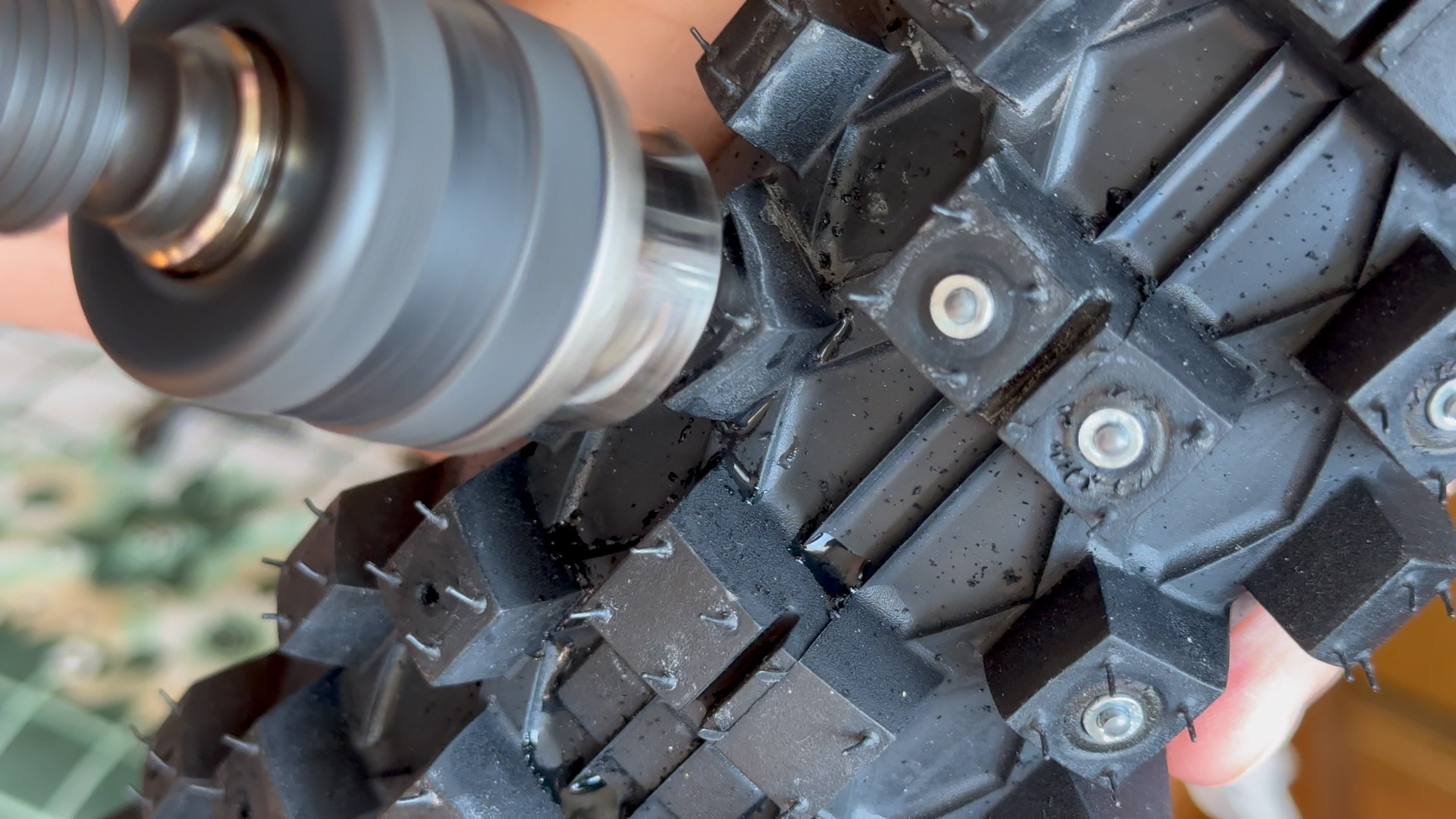

発熱に注意!!

スパイクピンとタイヤとの摩擦で、ピンがものすごく熱を持つ。

激アツです。

というか摩擦で、ちょっと焦げて煙出てくるのを目印にして作業をしています。

スパイクピンを入れ終わった後も油断して触るとアツっ!てなる。

タイヤの位置を変える時に油断してると触ります。

チャックやインパクトドライバーも発熱します。

チャックの先端はタイヤゴムに押し付けられて発熱します。

インパクトドライバーもかなり負荷をかけるため、発熱量がすごいです。

特にインパクトドライバーを低速で回すと中の熱気が逃げず、熱がこもります。

実際に、気づいた時には中で赤く燃えていました。

「やばい。インパクトドライバー終わった」と思った、、、

その後も使えているが、、、

発熱を緩和させるためには無負荷で高速回転させると、中の熱が外に出るらしい。

力仕事

かなりの力で押し込むので、手の皮が向けてきます。

グローブをすると、スパイクピンをチャックに固定する時にやりにくいので素手の作業になりがち。

全体重をかけて作業したりするので、筋肉の負担も半端ない。

結構汗だくになって作業しています。

スパイクタイヤを使うにあたって

どれだけピンが抜けるかが問題。

あまり負荷をかける走行はしない方が無難。

本来はスパイクタイヤ製作1年経過後が内部で錆が発生して抜けにくくなる。

自作スパイクタイヤの性能

冬季に入り、自作フルピンスパイクタイヤと市販のボンスンのスパイクタイヤとの比較を行いました。

冬道走行に関するインプレッションも記載しています。

冬道走行の問題

それ以外にも気温の問題、めっちゃ寒い問題を解決しなければなりません。

ヘルメットの結露

まずは、ヘルメット内部が自分の息でものすごく曇ります。

冬季でなくても、秋終わりぐらいの外気が冷える時期から起こりますが。

特に冬は通気と寒さとのバランスが難しい。

そして外気が低くなると、ヘルメットが自分の息で凍結してきます。

ヘルメット撥水処理をしておくと良いかと思います。

走行していると、雪や結露がヘルメット表面に付着すると、それも凍結します。

靴に要注意

自分の足にも要注意。

バイクはスパイクタイヤで滑らないのに、自らの足を地面についた時にコケます。

特に信号前後は自動車の発進の時のタイヤの空転で、氷路面がものすごく磨かれているので、信号待ちで止まって足ついたら滑ります。

![(シュワルベ)SCHWALBE アイススパイカー P 26x2.10 WB SW-WT100937 2本セット [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41v1APxDdRL._SL160_.jpg)

コメント